|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'article qui suit est extrait du "Traité des Ports de mer par P BERTHOT Partie civile - cours de construction - onzième partie - Georges Fanchon éditeur"

Phare d’Ar Men

L’île de Sein, située à l’extrémité occidentale du département du Finistère, se prolonge dans la direction de l’ouest par une suite de récifs qui s’abaissent à mesure qu’ils s’éloignent, et s’étendent à près de 8 milles de distance de l’île. Les uns élèvent leurs cimes au-dessus des plus hautes mers, d’autres couvrent et découvrent alternativement ; la plupart sont toujours submergés. Ils constituent une sorte de barrage dont la direction est à peu près normale à celle des courants de marée et la mer y brise presque constamment avec une violence extrême. Cette singulière formation géologique, connue sous le nom de « Chaussée de Sein », est tristement célèbre parmi les navigateurs, et avait préoccupé la commission qui fut chargée, en 1825, d’élaborer le programme de notre éclairage maritime.

La solution adoptée à cette époque, et il était impossible alors de

proposer mieux, consista à élever deux phares de premier ordre : l’un

sur la pointe du Raz, l’autre dans l’île de Sein, pour jalonner la

direction de la chaussée. Les navigateurs sont en dehors des dangers et savent

de quel côté se diriger quand ils voient les feux à l’ouvert l’un de

l’autre, et ils sont prévenus, dès que ces points lumineux sont près de se

montrer sur la même verticale, qu’ils doivent se tenir à grande distance au

large, pour éviter de tomber sur les écueils. Mais cette distance, rien ne

leur permet de l’apprécier, et d’ailleurs, il n’est pas besoin d’une

brume bien épaisse pour que les phares ne portent pas jusqu’à la limite du

danger, et perdent par conséquent toute efficacité. La Chaussée de Sein n’a

donc pas cessé d’être le théâtre des sinistres. Le système d’éclairage

dont elle a été dotée n’a eu pour effet que d’en réduire le nombre, et

notre navigation, qui trouve aujourd’hui tant de sécurité sur les autres

points du littoral, s’est plainte à plusieurs reprises de cet état de

choses.

En avril 1860, la Commission des phares demanda que la question fût

examinée, de savoir : s’il ne serait pas possible de construire un phare

de premier ordre sur l’une des têtes de rochers émergentes, les plus

rapprochés de l’extrémité de la chaussée. Sa demande fut approuvée le 3

juin suivant, et les premières études à faire sur place furent confiées à

une Commission composée d’ingénieurs et d’officiers de marine. En juillet

de la même année, cette Commission avait fait un examen sérieux des

circonstances locales : elle avait reconnu que, dans les grandes marées,

trois têtes de rochers émergent près de l’extrémité, lesquelles portent

les noms de Madion, Shomeur, et d’Ar-Men : que les deux premières

découvrent

à peine, et que la troisième s’élève à environ 1m50 au-dessus des plus

basses mers.

Mais les dimensions d’Ar-Men, que l’état de la mer n’avait pas

permis d’accoster, lui ayant paru insuffisantes pour l’assiette d’un grand

phare, en même temps qu’il semblait impossible de descendre sur cet écueil,

si favorable que pût se montrer l’état de la mer, elle concluait en

proposant de s’établir sur la roche de Neurl’ach, à 5 milles en dedans des

écueils les plus éloignés. Cette solution fut repoussée par la Commission

des phares, comme n’étant pas de nature à améliorer l’état actuel des

choses autant que l’exigeaient les intérêts de la navigation. L’Administration

de la marine fut priée d’ordonner une reconnaissance hydrographique

approfondie de l’extrémité de la chaussée.

Diverses circonstances retardèrent l’exécution de ce travail. En 1866, M. l’ingénieur hydrographe Ploix fut envoyé sur les lieux, et, s’il ne put recueillir tous les renseignements désirables, il permit cependant à la commission des phares d’arrêter un programme. M. Ploix concluait à une construction sur Ar-Men.

« C'est une œuvre

excessivement difficile, presque impossible, disait-il, mais peut-être faut-il

tenter l’impossible, eu égard à l’importance capitale de l’éclairage de

la chaussée. »

Les courants qui passent sur la chaussée de Sein sont, en effet, des

plus violents : ils s’élèvent au-delà de 8 nœuds (près de 15 kilomètres

à l’heure) dans les grandes marées, donnent naissance, même par les temps

les plus calmes, à un fort clapotis, et rendent la mer très grosse que la

brise pousse dans une direction opposée à la leur. Aucune terre n’abrite la

roche contre les vents compris entre le Nord et l’E.- S.-E. en passant par le

Sud, et elle n’est accostable que par de très faibles brises contenues entre

le Nord et l’Est.

Mouiller un feu flottant à l’extrémité de la chaussée avait été

reconnu impossible, tant à cause de la grande profondeur d’eau, qu’eu égard

à la nature du fond, qui est parsemé de roches sur lesquelles s’enroulaient

la chaîne de retenue. On ne pouvait non plus songer à établir sur ce point

une construction métallique reposant directement sur l’écueil ; le

percement de trous profonds de 0m18 et de 0m20 de diamètre, qu’exigeait le

scellement des montants, serait une opération des plus difficiles et de bien

longue durée ; les principaux plans de clivage de la roche étant

verticaux, il serait à craindre qu’elle ne résistât pas aux ébranlements

qu’elle aurait à supporter ; enfin, il serait presque impossible de débarquer

des pièces de fer, nécessairement lourdes et difficiles à manier, et on

serait exposé à en perdre plusieurs avant de parvenir à les mettre en place. La

Commission des phares émit en conséquence l’avis, dans sa séance du 29

novembre 1866, qu’il fallait essayer d’établir un massif de maçonnerie sur

la roche Ar-Men, en lui donnant de telles dimensions qu’il pût servir ultérieurement

de base à un phare.

Ni la Commission de 1860, ni les ingénieurs hydrographes, ni les ingénieurs

du département, ni leurs marins, ni le directeur du service des phares n’étaient

encore parvenus à descendre sur la roche. M. Ploix n’avait pu s’en approcher

à moins de 15 mètres ; mais M. l’ingénieur Joly avait réussi à la

ranger de plus près, et les dessins qu’il avait pris, complétés sur les

indications des pêcheurs de l’île de Sein qui l’accompagnaient,

permettaient de présenter un système de construction à titre de point de départ.

On savait que la roche avait une largeur de 7 à 8 mètres au niveau des basses

mers, sur une longueur de 12 à 15 mètres ; que sa surface était fort inégale ;

qu’elle était divisée par de profondes fissures, et que, presque accore du

côté de l’ Est, elle s’inclinait en pente douce à l’opposé. Bientôt

le syndic des gens de mer de l’île, annonça qu’une nouvelle tentative

faite par lui dans des circonstances favorables, avait été couronnée de succès,

et il envoya un échantillon qui montra que la roche est formée d’un gneiss

assez dur, sauf en quelques points où il y a décomposition.

Le mode de construction auquel on s’arrêta fut le suivant :

percer dans la roche, sur tout l’emplacement que doit couvrir l’édifice,

des trous de fleuret de 0m30 de profondeur espacés de mètre en mètre environ,

et quelques autres en dehors de cette limite ; ces derniers, appelés à

recevoir des organaux pour faciliter les accostages ou tenir des haubans :

les premiers, destinés au scellement de goujons de fer, avaient pour objet, à

la fois, de fixer la maçonnerie au rocher et de faire servir la construction

elle-même, à relier entre elles les diverses parties de cette roche fissurée,

ainsi qu’à consolider une base qui n’inspirait qu’une confiance limitée.

Il était dit, en outre, que d’autres goujons verticaux et de

vigoureuses chaînes horizontales en fer seraient introduites dans la maçonnerie

au fur et à mesure qu’elle s’élèverait de manière à s’opposer à

toute disjonction.

Pour le percement des trous, on s’adressera aux pêcheurs de l’île

de Sein, dont l’industrie s’exerce au milieu de toutes les roches de la

chaussée, et qui étaient, par conséquent mieux que personne, à même de

profiter de toutes les occasions favorables. Après bien des difficultés, ils

acceptèrent un marché à forfait, l’Administration leur fournissant des

outils et des ceintures de sauvetage.

Ils se mirent résolument à l’œuvre en 1867. Dès qu’il y avait

possibilité d’accoster, on voyait accourir des bateaux de pêche ; deux

hommes du bateau débarquaient, munis de leur ceinture de liège, se couchaient

sur la roche, s’y cramponnant d’une main, tenant de l’autre le fleuret ou

le marteau, et travaillaient avec une activité fébrile, incessamment couverts

par la lame, qui déferlait par-dessus leurs têtes. L’un d’eux était-il

emporté ? La violence du courant l’entraînait-elle loin de l’écueil

contre lequel il se serait brisé, sa ceinture le soutenait, et une embarcation

allait le prendre pour le ramener au travail. A la fin de la campagne, on avait

pu accoster sept fois, on avait eu en tout huit heures de travail, et quinze

trous étaient percés sur les points les plus élevés.

C’était un premier pas vers le succès. L’année suivante, on se

trouvait en présence de plus grandes difficultés, puisqu’il fallait se

porter sur des points qui découvraient à peine, mais on avait acquis de

l’expérience ; des prix plus

forts accrurent l’ardeur au travail, la saison fut favorable, on eut seize

accostages, dix-huit heures de travail, et l’on parvient à percer quarante

nouveaux trous, on put même exécuter les dérasement partiels, nécessaires à

l’établissement de la première assise des maçonneries.

La construction proprement dite fut entreprise en 1869. Des goujons en

fer galvanisé de 0m06 d’équarrissage et 1 mètre de longueur furent implantés

dans les trous et l’on maçonna d’abord en petits moellons bruts et ciment

de Parker-Medina. Il fallait, en effet, une prise des plus rapides, car on

travaillait au milieu des lames qui venaient se briser sur la roche et qui

parfois arrachaient de la main de l’ouvrier la pierre qu’il se disposait à

placer. Un marin expérimenté, adossé contre un des pitons du rocher, était au

guet, et l’on se hâtait de maçonner quand il annonçait une acalmie, de se

cramponner quand il prédisait l’arrivée d’une grosse lame. Les ouvriers,

le conducteur, l’ingénieur, qui encourageait

toujours les travailleurs par sa présence, étaient d’ailleurs munis, comme

l’avaient été les pêcheurs, de ceintures fournies par la Société de

sauvetage des naufragés, et d’espadrilles destinées à prévenir les

glissements.

Toutes les fois que l’état exceptionnel de la mer présentait quelques

chances de débarquement, une petite chaloupe à vapeur, portant le personnel et

la quantité de matériaux qu’on espérait pouvoir mettre en place dans la marée,

partait de l’île, de manière à arriver en vue de la roche vers quatre

heures de jusant, et elle remorquait les canots d’accostage ; mais on ne

trouvait pas toujours au large le calme sur lequel on comptait, et la journée

était perdue.

Quand on pouvait accoster, on débarquait à la main les pierres et les

petits sacs de ciment, et l’on avait soin, avant de bâtir, de piquer à vif

la surface sur laquelle devait s’établir la nouvelle maçonnerie. Il est sans

doute inutile d’ajouter que le ciment était employé pur, on le gâchait à

l’eau de mer ; on n’a commencé à employer de l’eau douce qu’en

1877, quand on est arrivé aux parties du phare qui doivent être habitées.

A la fin de la campagne de 1869, on avait exécuté 25 mètres cubes de

maçonnerie, que l’on retrouva l’année suivante.

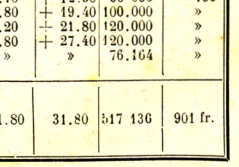

En 1878, le cube de maçonnerie s’élevait à 702,85m3 qui dominaient

de 12,30m le niveau des plus hautes mers. En 1880, le gros œuvre était terminé

et on n’a eu en 1881 qu’à faire les aménagements intérieurs.

Le phare a été allumé le 30 août 1881.

Depuis 1871, le ciment de Portland, dont la résistance à la décomposition

par l’eau de mer paraît bien établie, fut substitué au ciment Parker, qui

ne présentait pas le même mérite, et l’on comptait préserver les maçonneries

du pied de la construction par des rejointements exécutés en même matière et

peut-être par une enveloppe continue.

Des expériences faites sur l’adhérence que les pierres du pays

contractent avec le mortier ayant fait reconnaître que la roche amphibolique de

Kersanton était la meilleure de toutes sous ce rapport comme sous beaucoup

d’autres d’ailleurs, elle a été employée exclusivement à l’exécution

des maçonneries. Les moellons de parement sont smillés, ceux du remplissage

sont dans l’état où les fournit la carrière ; tous sont de petites

dimensions. Des goujons, des tirants et des ceintures en fer galvanisé sont noyés

dans les maçonneries, afin de prévenir les disjonctions.

Le phare est du second ordre, à feu fixe blanc ; on a élevé son

foyer à 28,80m au-dessus du niveau des plus hautes mers et à 32,60m au-dessus

de la roche. On eût dépassé cette limite et admis un appareil de premier

ordre, si l’on n’avait été arrêté par l’insuffisance du diamètre à

la base. Il fallait s’attacher à assurer la stabilité de la construction.

La portée lumineuse est de 20 milles ; la sirène à vapeur

fonctionne depuis 1882.

Le massif plein qui constitue le soubassement se prolonge jusqu’au

niveau des hautes mers avec le diamètre de 7,20m, auquel la largeur du rocher a

obligé de se restreindre, et avec celui de 6,90m sur les 3 mètres suivants. Le

diamètre intérieur des chambres varie de 3 mètres dans le bas à 3,40m dans

le haut, au moyen de retraites successives, et l’épaisseur du mur passe de

1,70m, au niveau de la porte d’entrée,

à 0,80m au-dessus de la corniche du couronnement. Il y a

sept étages dans la hauteur de l’édifice, dont l’un est consacré

à l’appareil sonore destiné à signaler la position dans le temps de brume.

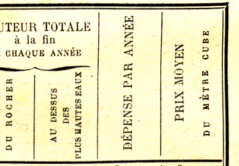

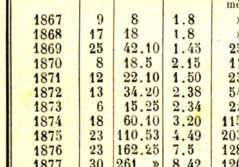

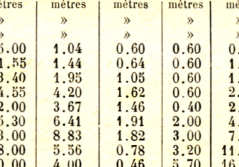

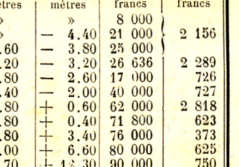

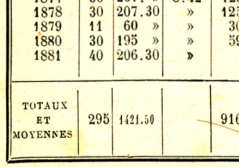

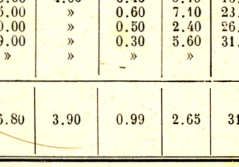

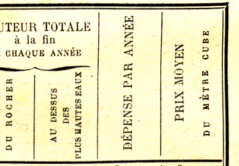

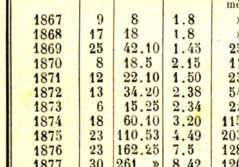

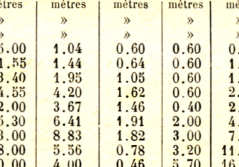

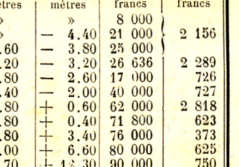

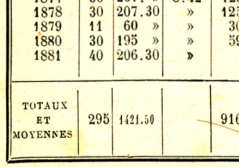

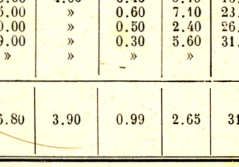

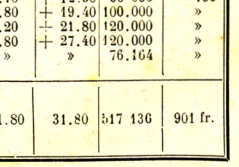

Le tableau suivant montre encore avec quelle attention soutenue les travaux ont dû être menés pour profiter de toutes les occasions favorables que présentait la mer.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'étude de ce tableau montre non seulement combien il faut savoir profiter des chances de mer, mais encore des différentes phases de construction.

En 1874, on put installer sur la roche un mât de charge et

faciliter ainsi le débarquement des matériaux. La hauteur à laquelle on était

parvenu, tout en permettant de séjourner plus longtemps à chaque marée,

rendant en outre le travail moins périlleux et plus facile ; enfin, on

n’avait encore à exécuter que des maçonneries de blocage. Aussi on arriva

en 1874 et 1875 à faire près de 2

mètres cube par heure, et le prix moyen du mètre, qui avait atteint près de

3000 francs en 1873, s’abaissa à 375 francs en 1875.

A partir de 1876, les conditions d’accostage et de séjour s’améliorèrent

encore ; seulement la nécessité d’élever les matériaux, de faire des

maçonneries de sujétion , diminuèrent le cube moyen exécuté, celui-ci

n’atteignit plus que 0,46m3 et le prix de l’unité s’éleva à 750 francs.

Par contre, la tour monta plus rapidement, car le cube à exécuter diminuait

avec la hauteur.

Tous les apparaux étaient fort simples, peu coûteux et faciles à

remplacer, car on prévoyait qu’ils étaient soumis à des fortunes de mer,

Deux fois ils furent emportés en 1877.

Le nombre des hommes employés cette même année-là, fut de

cinquante-cinq personnes, marins, maçons, manœuvres et tailleurs de pierres.

Le nombre de ceux qui travaillaient sur la roche était de trente-cinq.

On n’ eut qu’un accident mortel à déplorer ; un homme,

dont la ceinture de liège s’était déplacée et transportée sous le ventre,

fut maintenu par elle la tête sous l’eau et se noya.

Nous avons emprunté tous ces derniers détails à M. Victor Lacroix,

conducteur principal des Ponts et Chaussées, qui a publié une brochure sur le

phare de l’Ar-Men.

Le matériel flottant comprenait un remorqueur à vapeur, trois chaloupes à voile et trois embarcations.

Cet article est extrait du "Traité des Ports de mer par P BERTHOT Partie civile - cours de construction - onzième partie - Georges Fanchon éditeur"