|

Le phare d'Eckmühl Merveilleuse association de l'art et de l'histoire |

|

|

Article paru dans les cahiers de l'Iroise - 20ème année - Numéro 1 - Janvier Mars 1975 - "EN CORNOUAILLE" Par Yves TANNEAU

|

Sentinelle avancée du vieux continent, le Phare d'Eckmühl dresse, face au couchant, dans un paysage marin austère et grandiose à la fois, son admirable flambeau de pierre.

Si le phare d'Alexandrie fut, selon les écrivains de l'Antiquité, l'une des sept merveilles du monde, la haute « Tour à feu » de Penmarc’h, merveille des temps modernes, allie une beauté architecturale remarquable et une technique scientifique affirmée à l'une des plus grandes épopées de l'Histoire de France.

DANS UNE ETREINTE DE LUMIERE, L'ARGOAT ET L'ARMOR

Éclairant l'une des voies maritimes les plus fréquentées et aussi les plus dangereuses de l'océan, on découvre du haut de sa lanterne un prodigieux horizon de terre et de mer.

Pays du ciel, de la mer et du vent, le pays Bigouden y apparaît dans toute son émouvante et grave beauté.

Par les sombres nuits d'hiver, comme sous le clair-obscur des nuits d'été, quel extraordinaire spectacle que cette éblouissante projection qui, avec une inlassable régularité, unit dans une étreinte de lumière l'Argoat et I'Armor !

« O combien de marins, combien de capitaines... » Sur cette côte sauvage et inhospitalière, où chaque roche symbolise le déchirant souvenir d'un « péril en mer », la nécessité d'une « Tour à feu », en langue bretonne, « An Tour Tan », s'est fait sentir depuis les temps les plus anciens.

Une brochure touristique de la « Belle Époque » note que « le pays est triste, nu, sec et désolé, semé de murets en pierre, de logis pauvres, de manoirs gris... Le phare d'Eckmühl, dont la haute tour domine les alentours, semble, symbole, avertir que la mort rôde en ces lieux d'une façon permanente et brutale ».

UN MEMOIRE DE 1765 POUR L'ETABLISSEMENT DE TOURS A FEUX

Au XVIII' siècle, en 1765 plus précisément, un avocat et négociant concarnois, Landois de Clémeur, adresse au Duc de Praslin, Ministre de la Guerre, un « Mémoire pour l'établissement de feux sur les côtes de Bretagne ». Dans une page liminaire, l'auteur évoque « les naufrages fréquents... depuis la pointe du Raz jusqu'au Port-Louis. Tous les dangers sont réunis sur ces côtes impraticables : des brouillards continuels, une mer toujours grosse et des chaînes de rochers y multiplient les périls..,

« Le premier feu serait établi à l'Isle d'Ouessant. L'établissement de feux préviendrait la plupart de ces malheurs. Les autres feux se répartiraient ainsi : deux sur la pointe du Raz, un sur celle de Penmarc’h, un autre sur l’Isle de Penfret. Les approches de la pointe de Penmarc’h sont encore plus à craindre, les bancs de rochers s'y étendent à une lieue et demie au large.

« Les courreaux y sont terribles et la mer y brise toujours, même dans les temps les plus calmes ».

Voici les suggestions faites, il y a deux siècles, par ce disciple de Saint-Yves, homme de loi et... marchand de sardines, pour la réalisation technique de ces « feux », ou phares primitifs : « Le foyer ou fourneau pour le feu aurait 10 pieds d'élévation et sera construit en briques et garni de plaques de fer, évalué avec l'escalier en limaçon : 2.000 livres...

« Le bac pour le charbon aura 80 pieds de long sur 60 de large... Comme la tour de Saint-Pierre, celle de Saint-Guénolé, à la pointe de Penmarch, peut servir pour y poser un fourneau ou fanal, afin de distinguer son feu... »

Il semble que le premier « feu » ou phare de Penmarc’h ait été installé autrefois sur la tour carrée à meurtrières de la pittoresque chapelle Saint-Pierre, ornée d'une élégante échauguette en cul-de-lampe. Ce curieux oratoire marin a aussi servi primitivement de sémaphore, comme en témoigne une ancienne lithographie, sur laquelle on remarque le toit de la chapelle percé d'un orifice, la hampe munie de ses échelons et les bout-dehors où s'accrochaient les haubans.

En 1793, an 2 de la République, fut ordonné l'établissement d'un premier phare à la pointe de Penmarc’h, mais cet ouvrage d'art, assez rudimentaire ne comportait qu'un petit fanal à éclipses, qui ne pouvait suffire aux besoins sans cesse croissants de la navigation en ce bout du monde.

« MA PREMIERE ET MA PLUS CHERE VOLONTE »

En 1835, il était remplacé par un phare de 41 mètres de haut, également à éclipses, dont la blanche tour cylindrique démunie de sa lanterne, sert aujourd'hui d'amer aux navires.

Un demi-siècle après sa construction, ce dernier, non encore électrifié, se révélait déjà d'une puissance et d'une portée trop faibles pour ce « grand chemin » de la mer.

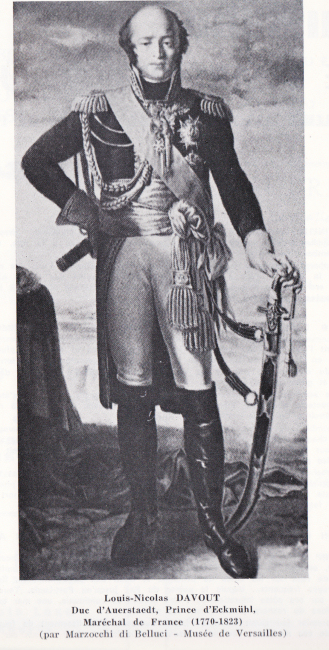

A la même époque décédait à Paris, le 7 octobre 1892, une noble Dame de la Vieille France : la Marquise de Blocqueville, née Louise-Adélaïde Davout, fille de l'illustre Maréchal d'Empire, Louis-Nicolas Davout, duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmühl, l'une des grandes figures de l'épopée napoléonienne.

La Marquise, dont la beauté fut célèbre en son temps, était une femme de la plus haute distinction, d'une grande amabilité et l'amie fidèle de la reine Amélie du Portugal.

Excellente musicienne, Francis Planté, qui fut un pianiste remarquable, et le célèbre Franz Liszt, ont composé d'elle un « Portrait en musique ».

Morte sans enfants, la Marquise de Blocqueville laissait comme plus proches parents les duchesses de Feltre (Clarke) et d'Alburefa, nées Cambacérès, le comte Vigier et le général Davout, duc d'Auerstaedt.

Dans l'une des clauses de son testament olographe, du 2 février 1885, la fille du Prince d'Eckmühl stipulait : « Ma première et ma plus chère volonté est qu'il soit élevé un phare sur un point particulièrement dangereux des côtes de France.

« Mon vieil ami, le Baron Baude (peut-être Baude de Saint-Père, descendant du dernier Baron du Pont (L'Abbé) m'a souvent dit que bien des anses des côtes bretonnes restaient obscures et dangereuses.

« J'aimerais que ce phare fût élevé là, mais sur quelque terrain solide, granitique. Je consacre à cette fondation une somme de 300.000 francs, voulant ce phare digne du nom d'Eckmühl qu'il portera, et qui est celui de mon père.

« Les larmes versées par la fatalité des guerres, que je redoute et déteste plus que jamais, seront ainsi rachetées par les vies sauvées de la tempête ».

Était-il intention plus noble et plus émouvante que celle ainsi exprimée par la Marquise de Blocqueville I

Et pour la concrétisation de ce magnifique idéal, la défunte léguait une fortune pour l'époque, plus de 300 millions de nos francs anciens ! Somme qui s'avérera d'ailleurs insuffisante, car le devis des travaux du phare d'Eckmühl atteindra 600.000 francs !

Rappelons brièvement la carrière du grand guerrier, compagnon d'armes de l'Empereur, dont le souvenir est si intimement lié au phare qui porte son nom.

Louis-Nicolas Davout, né à Annoux (Yonne), en Bourgogne, en 1770, participa brillamment aux campagnes révolutionnaires et devint général de division en 1800.

Après avoir commandé la cavalerie de l'armée d'Italie, et fait Maréchal de France (1804), il s'illustra à Auerstaedt (14 octobre 1806), remportant sur les Prussiens une glorieuse victoire, et devenant l'année suivante gouverneur du grand-duché de Varsovie.

Il se distingua à nouveau pendant la campagne de 1809, commanda l'armée d'Allemagne en 1810 et prit part à la campagne de Russie. Commandant de Hambourg en 1813, il défendit la ville contre les Russes. Ministre de la guerre pendant les Cent-Jours, il entra à la Chambre des Pairs en 1819 et mourut à Paris en 1823.

Le maréchal Davout avait été fait, par l'Empereur, Duc d'Auerstaedt et Prince d'Eckmühl, petit village d'Allemagne, en Bavière, où Napoléon vainquit les Autrichiens, le 22 avril 1809, avec le brillant concours de Davout.

|

LE PLUS BEAU PHARE DU MONDE Après l'acceptation du legs si généreux de la Marquise de Blocqueville, fut dressé et approuvé, le 13 mai 1893, le projet soumis à l'enquête d'utilité publique. Le choix s'était porté sur la pointe de Penmarc’h, haut-lieu prestigieux, mais périlleux des côtes françaises. La tour, élevée de soixante-cinq mètres au-dessus du niveau des hautes-mers, devait être faite toute entière de matériau de choix, cet admirable kersanton bleu-nuit, qui en Bretagne a si bien servi l'architecture, particulièrement l'iconographie. Commencés le 18 septembre 1893, les travaux durèrent quatre longues années. L'adjudication avait été obtenue par une entreprise parisienne, qui employa des ouvriers du pays. Le soubassement sur lequel est posé le fût octogonal mesure douze mètres sur dix. Ce fût, couronné par une corniche crénelée, est surmonté de la salle d'honneur et de la lanterne. L'inauguration du phare d'Eckmühl, le plus beau et aussi l'un des plus puissants du monde, un gigantesque et harmonieux flambeau de granit, dressé très haut dans le ciel bigouden eut lieu le 17 octobre 1897. Le jour, par temps clair, le phare est visible à trente kilomètres en mer ; la nuit, la portée de son feu tournant (un éclat toutes les cinq secondes) atteint près de cent kilomètres. Dans le vestibule figurent deux panneaux de porphyre et de bronze. Sur celui de gauche est gravé en lettres d'or : « Louis-Nicolas Davout, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmühl, Maréchal de l'Empire, Grand Aigle de la Légion d'honneur, né à Annoux (Yonne), le 10 mai 1770. » Sur cette plaque commémorative sont ensuite rappelés les hauts-faits d'armes et les nombreuses campagnes du maréchal. Le panneau de droite signale au visiteur que : « Ce phare a été élevé à la mémoire du Maréchal Prince d'Eckmühl, par la piété filiale de Napoléon-Louis Davout, son fils unique, mort sans enfants, et par sa fille, Adélaïde-Louise d'Eckmühl, Marquise de Blocqueville, également morte sans enfants ». À cet émouvant rappel lapidaire fait suite l'extrait du testament de la marquise, relatif à cette grande œuvre humanitaire. Pour accéder à la lanterne, il faut gravir 307 marches, rude épreuve pour des muscles et des poumons non aguerris. La cage d'escalier, ornée d'une rampe en bronze d'une exécution artistique remarquable, en comporte elle-même 272. Dans la salle d'honneur, à 58 mètres du sol, se dresse la statue de bronze du Maréchal Davout, réplique de celle qui lui a été élevée à Auxerre, avec l'inscription suivante : « Louis- Nicolas Davout, Duc d'Auerstaedt, Prince d'Eckmühl, Maréchal d'Empire - Annoux - Bourgogne - 1770-1823 ». Le phare est en outre muni d'une puissante sirène de brume, dont le mugissement lugubre éveille sur terre et sur mer une crainte atavique. Un système de radiophare, dont l'antenne est implanté sur la coupole terminale, complète fort heureusement les installations de sécurité et de sauvegarde. |

|

L'INAUGURATION DANS UNE AMBIANCE DE KERMESSE

Le 17 octobre 1897, jour faste dans les annales bigoudènes, se déroula l'inauguration du phare d'Eckmühl dans une ambiance de kermesse, en présence de nombreuses personnalités et des envoyés spéciaux du « Temps », des « Débats », du « Figaro », des représentants de « L'Ouest-Éclair » et de « La Dépêche de Brest ».

Tous les reporters assistèrent à la fête, coiffés du solennel gibus, accessoire obligatoire de toute cérémonie officielle de l'époque. L'envoyé du « Temps » maudit du reste cet encombrant couvre-chef, bousculé sans vergogne par le grand vent de Penmarc'h : « J'eus volontiers, écrit-il, troqué mon haut-de-forme contre un chapeau bigouden qui tient mieux sur la tête ».

On déplora l'absence de M. Turrel, Ministre des Travaux Publics, qui avait promis d'être présent. Les journalistes se chuchotaient à l'oreille les raisons de cette abstention : le Ministre ne pouvait décemment prononcer un discours politique où il glorifiait la République, en présence des héritiers de M'"" de Blocqueville, qui passaient pour être monarchistes.

Pour éviter cette situation difficile, il s'était fait représenter par son chef de cabinet. La locomotive qui transportait, de Quimper à Pont-l'Abbé, les personnalités et nos confrères de la Presse, était décorée de faisceaux, de drapeaux, de feuillage et de fleurs, qui tranchaient sur les cuivres étincelants du « March Du », « le Cheval Noir », expression bretonne fort imagée de « locomotive ».

La population, massée aux passages à niveau, criait de confiance : « Vive le Ministre I Vive Turrel l », mais le Ministre était loin !

À l'issue du banquet, servi dans un hôtel de Saint-Guénolé, le représentant du ministre retraça l'historique du phare, puis la caravane officielle prit la route de Saint-Pierre.

Quand elle franchit les grilles d'entrée, elle fut saluée par la « Marseillaise » et « l'Hymne russe » (I), joués par la fanfare du Guilvinec et des sonneurs de biniou I

Le banquet ayant été copieux et richement arrosé, l'ascension du phare fut pénible. Quelques personnalités peu ingambes, à bout de souffle, les jambes coupées, durent capituler en cours d'escalier, et ne purent parvenir au salon d'honneur où se déroulait la cérémonie d'inauguration.

Un vin d'honneur fut servi, au cours duquel de nouveaux discours furent prononcés. « Tout à l'heure, Messieurs, quelqu'un prononcera le Fiat Lux, et à son commandement la lumière se fera ! », s'écria M. Bourdellès, le directeur du service des Phares.

Comme le crépuscule tombait, un Saint-Cyrien en grande tenue, casoar et gants blancs, héritier de Mme de Blocqueville, pénétra dans la lanterne et donna, par téléphone, l'ordre de faire jaillir la lumière et le son. Aussitôt un faisceau éblouissant balaya la terre et la mer, pendant que retentissait le sinistre avertissement de la sirène.

Au loin, sur les flots, un steamer salua la lumière bienfaitrice, tandis que dans les champs, les chevaux s'ébrouaient et s'enfuyaient les bestiaux effrayés.

Puis les représentants de la marquises remirent officiellement le phare au Gouvernement de la République, et selon l'usage en pareille circonstance, le délégué du ministre procéda à une ample remise de décorations.

Un bal, que les affiches qualifient de « champêtre et maritime » (I), se déroula ensuite au son du biniou.

Ce fut, dans les annales du phare d'Eckmühl, une grande et belle journée.

LE PHARE D'ECKMUHL DANS LA LITTERATURE ET LA POESIE

La grande « Tour à feu » de Penmarc’h a inspiré nombre de visiteurs de marque, écrivains, poètes et romanciers.

De cette anthologie insolite, nous allons évoquer succinctement quelques visages.

Au temps de sa lumineuse enfance, certains trouvaient étrange de découvrir en terre celte ce nom alémanique.

Ainsi, en 1905, Gustave Geffroy, écrivain et critique d'art, notait-il au cours d'un voyage en terre bigoudène : « Sur ce terrible Penmarc’h il y e le phare d'Eckmühl. Que peut bien signifier cet assemblage et ce contraste de noms ? Comment la sanglante bataille de 1809 se trouve-t-elle évoquée au bourg armoricain, perdu dans une solitude de pierres et de grèves ?

« Qu'est-ce ce nom d'Eckmühl, ce souvenir de bataille du Premier Empire peuvent bien suggérer aux gens d'ici, sauvages et rêveurs, qui dansent leur gavotte et boivent leur eau-de-vie aux carrefours ? ».

Dans les « Phares », de Charles Le Goffic, nous pouvons lire sur ces flambeaux des mers, « Nos côtes sont dures pour la navigation. Des phares ont été construits aux endroits les plus exposés.

« Quand le crépuscule descend sur la mer, Ils s'allument tous en même temps et font à la côte une couronne de lumière.

« La nuit dissimule les tours qui les portent. On ne voit du phare que son émeraude, le merveilleux rubis ou la goutte de clarté blanche suspendue à son front. Dans l'aube grandissante, les feux pâliront : la tour surgira, pointera comme une dague au dernier plan de l'horizon.

« C'est peu que l'esprit humain ait planté sur l'abîme ces robustes chandeliers de granit. Sur la flamme, près de s'éteindre, il faut qu'un esprit veille, plus qu'un esprit, une conscience ».

Tandis que Florian Le Roy admire, « la nuit venue, Eckmühl, le Goliath des phares, faire siffler sa faux de feu sur cette terre bosselée et herbue comme un cimetière abandonné ».

En 1925, André Chevrillon, de l'Académie française, dans son « Enchantement Breton », décrit ainsi l'envoûtement du phare d'Eckmühl : « Par-dessus la cime des pins, de cinq en cinq secondes, passe un éclair si trouble, si diffus, que c'est plutôt comme une palpitation, un émoi lumineux dans la nuit, plus violent à mesure qu'elle se fait plus noire : le fouet du grand phare d'Eckmühl, girant dans l'espace, éclairant à chacun de ses retours l'épaisse poussière d'eau qui court avec le suroît dans les ténèbres ».

Plus loin encore : « Le soir, le grand phare s'allume. À mesure que tout s'obscurcit, s'allongent ses deux bras tournants de lumière. La nuit commence, et sous cet astre prodigieux, le fantastique s'accroît. Brèves, régulières, inévitables alternances de ténèbres et de clarté. Un pâle, silencieux galop, qui tout de suite s'éloigne dans la nuit. Mais déjà une autre ligne brumeuse s'est tendue dans l'espace, et elle approche, suscitant de noires silhouettes qui changent, et puis de blêmes spectrales apparences.

« A peine a-t-on reconnu çà et là une roche, la dune, un moulin, des toits, que le plein rayon vous prend, vous aveugle et aussitôt s'enfuit... Silence de la terre où courent ces apparitions... »

Quelques années plus tard, l'homme de théâtre que fut Léon Chancerel achetait un penty au village de Kerbervet, proche de Saint-Guénolé. Il avait connu Penmarc'h par Julien Lemordant, auquel il avait consacré un petit ouvrage. Chaque été, jusqu'à la guerre, il revint en sa maison bigoudène, et la présence d'Eckmühl lui inspira s Le Phare », qui devint l'une des récitations chorales de ses comédiens routiers.

Voici avec quelle émotion il chante ces nuits de Penmarc'h où règne un Eckmühl vivant :

Toutes les nuits que Dieu nous fait,

Par la tempête ou la bonace,

Par la mare ou la morte-eau

Tourne le phare patient

La croix de mes quatre bras,

De mes quatre bras de lumière,

De mes quatre bras étendus,

Du faisceau de mes quatre bras

Tout à l'entour je vous l'envoie

Toutes les cinq secondes je touche

Cette maison

Cette balise

Cette bouée

Ce bateau-ci

Ce bateau-là

La passe, le rocher, la baie,

Je les désigne, je les touche,

Cinq secondes et ma clarté,

Cinq secondes, l'obscurité,

Cinq secondes, j'apparais,

Cinq secondes, je disparais

Toutes les nuits que Dieu nous fait !

Un soir de février 1956 : Bernard de Parades recevait la visite de l'écrivain galicien Castroviejo, venu lui-même au « Faro d'Eckmühl ». C'était un soir de brume, et aux « bras de lumière » s'ajoutait la plainte lugubre de la sirène.

Dans « El palido visitante », il écrit d'ailleurs cette « noche bretona » (nuit bretonne), dont le poème (1932) de Fermin Bouza Brey fut à l'origine :

Je te veux enserrée dans mes bras de lumière

Comme à présent m'étreint le phare d'Eckmühl,

Toi, je veux que tu sois ce que plus ne serai

Un feu dans la nuit, l'étoile des aurores...

En 1953, Gallimard éditait les « Poèmes de Morven le Gaélique », c'est-à-dire une partie de l'ceuvre de Max Jacob.

Dès les premières pages, on rencontre le célèbre phare du pays bigouden : « Le phare d'Eckmühl est une grosse lanterne.

«Si tu as perdu ta route sur la lande, tu regardes à droite ou à gauche, et tu vois où est Saint-Guénolé. Depuis que je vous connais, Marie Guiziou, j'ai cherché vos yeux sur toutes les mers de cette terre-ci.

« Mais vos yeux tournent de côté et d'autre, partout où il y a des amoureux. Marie Guiziou ! La vie est comme la lande pour moi, et vous êtes pour moi le phare d'Eckmühl l ».

Cette admirable « Tour à feu », qui rayonne chaque nuit à la pointe de Penmarc'h, ne représente-t-elle pas en définitive, outre sa grande mission humanitaire, un merveilleuse association de l’Art, de l’Histoire et de la Poésie !