|

Les côtes de la Gaule ne possédaient que six

phares. Ils sont maintenant des centaines et la France aura le plus

puissant du monde, à Créac'h, près d'Ouessant, avec ses 185 km de

portée, son avertisseur sonore entendu jusqu'à 3,6 km, sa tour de 70 m

de haut sur une plate-forme de 30 m au-dessus de la mer, pouvant

résister à un vent de 200 km/h et à une houle de 30 m de haut. Les

premiers phares furent infiniment plus modestes. Quand a-t-on commencé

à guider la route de la mer par des feux ? Comment les phares ont-ils

évolué au cours des siècles ? Que deviendront-ils ?

DEPUIS TRENTE SIÈCLES que les phares existent, on

pouvait les croire presque éternels. Les brasiers dansants des tours à

feu guidèrent les pas hésitants des premières civilisations maritimes,

comme le pinceau lumineux géant de Créac'h permet aujourd'hui aux

superpétroliers de s'engager dans le rail d'Ouessant. Pourtant,

l'importance de leur rôle est vouée à diminuer et, dans quelques

décennies, ces bâtiments familiers, rendus obsolètes par les balises

automatiques et les satellites, ne seront peut-être plus que des

témoins du passé, au même titre que les aqueducs romains. Sans doute

est-ce la raison de l'indifférence que notre fin de siècle manifeste à

leur égard. Alors que, pour les anciens, deux des Sept Merveilles du

monde étaient des phares — ou du moins supposés tels, car le Colosse de

Rhodes n'a vraisemblablement jamais rempli ce rôle —, alors que Cordouan

fut, avec Notre-Dame de Paris, le premier édifice classé monument

historique, beaucoup de nos contemporains ignorent qu'ils remplissent

encore une fonction indispensable à la navigation. Le silence des

écrivains est à cet égard révélateur : en dehors de quelques œuvres,

souvent talentueuses et érudites, de Le Cunff, Faille ou Queffelec, la

littérature du siècle écoulé ignore résolument les phares alors que

jamais le grand public ne s'est autant passionné pour les choses de la

mer.

D'où

viennent-ils ?

On ne sait trop si c'est en Libye ou en Grèce

qu'apparurent les premiers phares, ni exactement à quelle époque. Les

récits mythologiques qui les évoquent ne donnent que rarement des

indications, chronologiques et géographiques, fiables.

Tout au plus peut-on parfois supposer l'existence

de tel ou tel phare à partir d'une légende comportant quelques

précisions toponymiques ou renvoyant à des repères historiques

indentifiables.

Ainsi, celle qui raconte les amours tragiques de

la prêtresse Héro et de Léandre. Chaque nuit, Léandre traversait à la

nage l'Hellespont pour voir celle qu'il aimait et Héro le guidait avec

une torche. Une nuit, la tempête éteignit le flambeau et Léandre se

noya... Or, au débouché des Dardanelles dans la mer de Marmara (ou de

l'Hellespont dans la Propontide, pour employer la toponymie antique)

deux tours étaient, selon Strabon, construites face à face de part et

d'autre du détroit. L'une, près de Lesbos, portait le nom de Héro,

l'autre près d'Abydos, celui de Léandre. L'histoire et la mythologie, on

le voit, se confortent l'une l'autre.

Un mythe aussi ancien que celui des Cyclopes est

même interprété par Léon Renard (2) comme une incarnation poétique de l'œil

unique des phares. « Le massacre des Cyclopes tués à coups de flèches

par Apollon, écrit-il, se rapporterait assez bien à la manière dont les

fanaux des tours cyclopéennes, placées sur les tours orientales de la

Sicile, étaient éteints par les rayons du soleil. »

|

La ruse de Sostrate

Mais si une interrogation subsistera toujours

quant à la réalité de phares attestés seulement par des légendes ou même

par un témoignage unique d'historien — quoique Strabon soit en général

crédible — il en est un dont l'existence ne fait aucun doute : celui

d'Alexandrie, établi sur l'îlot de Pharos, nom propre que son immense

renommée allait, comme un suprême hommage, transformer en nom commun.

Construit au début du IIIe siècle avant J.-C., soit

sous le règne de Ptolémée Soter, soit sous celui de son fils Ptolémée

Philadelphe, il ne disparut qu'en août 1303 de notre ère, ruiné de fond

en comble par un tremblement de terre. Son feu avait brillé treize

siècles, et les géographes, les voyageurs ou les simples curieux grecs,

romains, arabes sont si nombreux à l'avoir décrit que l'on peut se faire

une idée très précise de sa configuration.

Sa hauteur devait être largement supérieure à cent

mètres, ce qui est considérable au vu des normes architecturales

antiques. Son feu brûlait vraisemblablement à l'air libre, ce qui devait

lui donner une portée très faible de nuit, malgré sa hauteur. En

revanche, de jour, sa colonne de fumée était certainement visible à

plusieurs dizaines de milles, sans que l'on puisse être plus précis, les

témoignages étant sur ce point flous, voire fantaisistes.

Son architecte — déjà célèbre dans l'Antiquité

pour d'autres travaux remarquables — est Sostrate de Cnide, dont nous ne

savons qu'il est l'auteur du Pharos que grâce à la ruse qu'il employa :

ayant fait graver dans la pierre l'inscription suivante : Sostrate,

Cnidien, fils de Dexiphane, aux dieux sauveurs pour le salut des

navigateurs, il la fit dissimuler sous un lit de chaux et inscrivit sur

cet enduit le nom de son souverain. Il évitait ainsi la colère du

monarque, tout en sachant qu'au bout de quelques décennies, l'enduit

disparaîtrait et que son nom serait transmis à la postérité...

Si le phare d'Alexandrie avait frappé les voyageurs

de l'Antiquité et du Moyen Âge, c'était certes à cause de ses dimensions

inusitées, mais aussi parce que, malgré son utilité évidente, il ne

fut guère imité. Les romains construisirent bien quelques phares sur

les côtes de la Méditerranée, de l'Atlantique et de la Manche, mais leur

nombre — six sur les côtes de la Gaule, par exemple — reste fort

modeste. |

Le

roi a un appartement dans le phare de Cordouan

Au total, les phares de l'Antiquité ne furent

qu'une trentaine au maximum, quinze si l'on s'en tient aux certitudes.

Quant aux hommes du Moyen Age, ils n'en construisirent guère, et encore

s'agit-il de tours à feu sommaires dont l'existence n'est pas toujours

avérée.

Quelques exceptions notables doivent cependant

être signalées, telles que la construction du phare de Gênes, ou, plus

près de nous, à la fin de la Renaissance, celle de Cordouan, le « phare

roi ».

L'embouchure de la Gironde présente de réels

dangers pour la navigation, et malgré la négligence dont firent preuve

au Moyen Âge les princes et les villes côtières, il est à peu près

certain que des tours à feu furent régulièrement entretenues en face de

la pointe de Verdon dès Louis le Débonnaire.

La dernière connue, que l'on sait avoir été

construite sous le règne du Prince Noir au début du XVe siècle, s'était

vite dégradée sous l'effet des intempéries. En 1581, son état est devenu

à ce point inquiétant que le maire de Bordeaux, Michel de Montaigne,

fait appel à un architecte fameux, Louis de Foix, pour estimer l'ampleur

des travaux à effectuer. Le diagnostic est sans appel : il faut démolir,

et reconstruire.

Au printemps 1584, Louis de Foix entamait la

construction du phare de Cordouan, dont il voulait faire l'œuvre de sa

vie. L'édifice serait non seulement un phare, mais aussi une résidence

royale, une forteresse et une église. Mais les difficultés furent telles

— financières, politiques, techniques — que quand Louis de Foix mourut

en 1602, Cordouan était encore inachevé. Son fils Pierre reprit les

travaux, et abandonna en 1606. Et c'est finalement Louis Beuscher, un

ancien conducteur des travaux de Louis de Foix, qui acheva l'édifice en

1611.

|

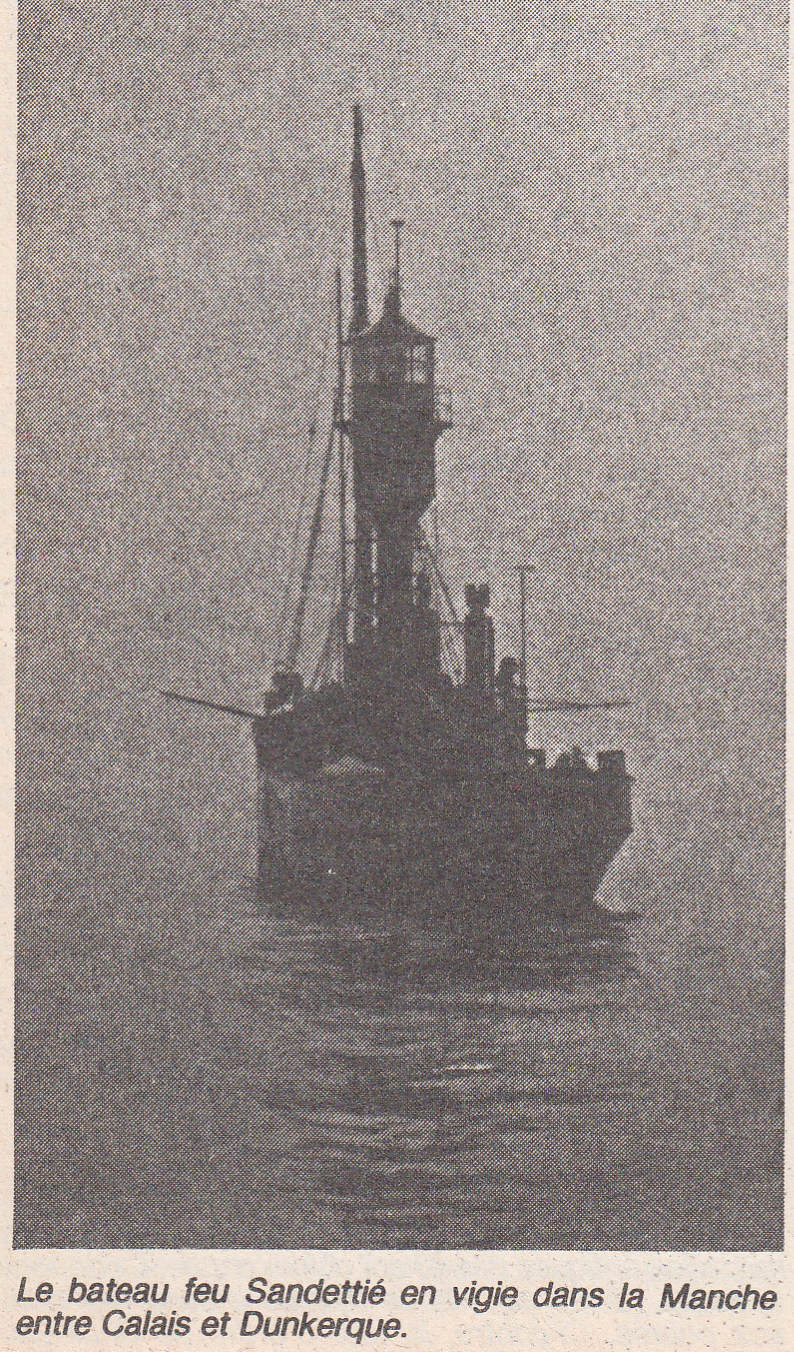

LES BATEAUX-FEUX

|

Dans les zones de hauts-fonds dépourvus d'assises

rocheuses, comme en certains points des côtes de la Mer

du Nord, il est impossible d'édifier des tours. Or les

dangers pour la navigation n'y sont pas moins grands que

dans les régions des récifs. C'est, dit-on, à un ancien

barbier Anglais que l'on doit, au début du XVIIIè

siècle, l'invention des bateaux à feux. Sa femme lui

ayant apporté en dot un petit caboteur, il eut l'idée

d'ancrer son bateau à l'embouchure de la Tamise et d'y

allumer chaque nuit un fanal, tâche moins fatigante à

ses yeux que de transporter du charbon de port en port,

ce qui avait été jusque là son activité. Il ne lui

restait plus qu'à lever des droits sur les navires

entrants et sortants, ce que les capitaines acceptèrent

sans difficulté, car la zone de Nore-Sand où il s'était

installé était dangereuse et mal balisée !

La

vie à bord des bateaux-feux a toujours été très dure,

car à la différence d'un phare, un bateau-feu roule et

tangue, et subit en permanence le choc du rappel des

énormes chaînes auquel il est amarré. Et si les relèves

sont moins périlleuses, elles ne sont pas moins

incertaines en cas de gros temps.

Leur nombre ne cesse de diminuer dans le monde, car le

coût de leur entretien est élevé et la portée de leur

feu est faible. Ils sont progressivement remplacés par

des bouées automatiques. En France, il n'en reste que

deux, le Bassurelle et le Sandettié, au large de

Boulogne pour le premier, de Calais pour le second.

Ils

seront vraisemblablement désarmés avant la fin du

siècle.

|

| |

|

|

Un

chef-d'œuvre défiguré

Cordouan était bien le chef-d’œuvre

qu'avait rêvé son architecte. Monument baroque et fou, il

élevait sa lanterne à trente-sept mètres au-dessus du niveau de

la mer. Ses trois étages comprenaient une grande salle,

l'appartement du Roi, et une chapelle de marbre. Pilastres,

frontons néo-grecs, colonnes et échauguettes en faisaient un

des plus purs modèles architecturaux du temps.

Hélas ! A la fin du XVIIIè siècle, les

capitaines bordelais exigèrent et obtinrent que l'on surélevât

le phare de vingt mètres. L'unité architecturale de l'oeuvre de

Louis de Foix fut à jamais perdue.

Défiguré, mais sauvé par cet exhaussement.

Courdouan reste pourtant le chef- d'œuvre de la pharologie.

Il y a quelques années, Cordouan a failli

être déclassé et abandonné aux vents et aux vagues. Mais un

puissant mouvement d'opinion, mené par le Syndicat d'initiative

de Verdon, la presse et les élus locaux lui a redonné vie, pour

quelques siècles encore, peut-être.

400

phares de l'Empire à 1914

À part l'épisode exceptionnel que représente la

construction de Cordouan, il faudra attendre le milieu du XVIIè siècle

pour que la résurrection des phares s'amorce, timidement en France,

vigoureusement en Angleterre.

Mais, à l'aube de la Révolution industrielle, en

1800, il n'y avait encore que vingt-quatre phares sur les côtes

françaises...

Le XIXè siècle allait consentir un prodigieux

effort dans le domaine de la pharologie, puisqu'en France près de

quatre cents phares furent édifiés du Premier Empire à la Grande Guerre.

Leur construction, si elle ne représenta guère de problèmes lorsque les

tours furent bâties sur le littoral lui-même, releva parfois de

l'exploit quand on décida de les élever en pleine mer, sur des assises

rocheuses presque en permanence submergées.

Ar-Men, sur la Chaussée de Sein, et la Jument, au

large d'Ouessant, sont d'admirables exemples de ce que la ténacité des

hommes peut accomplir. Ces deux phares ont bien des points communs :

construits en pleine mer, dans des parages considérés comme faisant

partie des plus dangereux du monde, ils se dressent sur des récifs que

la mer ne découvre qu'à marée basse, à condition que le temps soit beau

et la mer calme, c'est-à-dire très rarement.

La superficie de la roche utilisable était dans les

deux cas de 100 m2 environ. L'accostage, enfin, n'était permis que

rarement et pour de très courtes durées : la première année des travaux,

les ouvriers purent débarquer sept fois à Ar-Men et travailler huit

heures, dix-sept fois à la Jument et travailler cinquante et une heures

! Quant aux conditions de travail, elles furent terribles : les

malheureux pêcheurs recrutés pour l'occasion devaient se tenir à plat

ventre pour ne pas être emportés par les déferlantes et ne travaillaient

que d'une main, l'autre leur servant à se cramponner au rocher gluant.

Bien sûr, une fois le récif nettoyé et aplani, et

les premières pierres posées, les ouvriers se retrouvaient dans une

situation moins pénible. Mais le débarquement des hommes et du matériel

continuait à poser les mêmes problèmes qu'aux premiers jours : c'est

ainsi qu'à Ar-Men, sept ans après le début des travaux, six accostages

furent seulement réussis, permettant en tout et pour tout quinze heures

de travail ! On ne s'étonne pas qu'il ait fallu sept ans d'acharnement

pour construire la Jument, et quatorze pour Ar-Men...

|

|

|

Quand le sommet oscille de dizaines de centimètres

Si les gardiens de phare ne travaillent pas dans

les mêmes conditions que leurs ancêtres constructeurs, leur vie, même

aujourd'hui, n'est pas sans risque. Mais ils sont si discrets, si

taciturnes qu'il faut beaucoup de patience pour les décider à lever un

coin de voile sur leurs travaux et leur peines.

Issus le plus souvent d'une famille de marins,

comptant presque toujours des gardiens parmi leurs proches et leurs

ascendants, ils considèrent avec un flegme étonnant ce qui, pour les

terriens, relève de l'héroïsme au quotidien. Et pourtant, combien de

touristes encore, après avoir visité leur phare dont ils sont si fiers,

croient, en leur laissant une pièce, avoir en face d'eux une sorte de

guide délégué par le Syndicat d'initiative local !

Leur vie est en fait un affrontement permanent avec

la mer, comme celle des marins, leurs cousins, du moins quand ils

effectuent leurs longues années de service dans les phares isolés au

large. Le rythme du travail est de quinze jours en mer, quinze à terre,

huit en mer, huit à terre.

Cet emploi du temps n'est léger qu'en apparence :

les jours passés en mer sont longs et comme les phares sont, par

définition, édifiés dans des zones dangereuses où la tempête sévit

plusieurs mois par an, les conditions d'existence sont aussi rudes,

voire plus rudes, que dans un bateau. Il faut savoir qu'une tour vibre

et gémit sous les coups de boutoirs des lames, qu'à son sommet elle peut

osciller de plusieurs dizaines de centimètres. Que parfois la lanterne,

située pourtant à trente ou quarante mètres du niveau de la mer, est

fracassée par les vagues. Qu'enfin des phares, comme celui d'Eddystone,

au large des côtes anglaises, ont déjà été balayés par la tempête. Les

gardiens ont parfois l'impression de vivre la fin du monde.

« J'ai eu une fois la foudre à Kéréon, raconte

Thomas Le Gall. On était couchés. Le vent venait de l'ouest. Ça cognait

partout. Oh ! Bon Dieu, que je me dis, c'est pas tombé loin. Le coup

d'après, en plein sur le phare. On peut pas imiter ce bruit ; c'est

comme si vous essayez de couper une vitre avec un rasoir. Oh ! ce bruit

formidable ! Ça résonnait dans toute la tour par l'escalier. Alors j'ai

cru que je devenais aveugle. Je suis devenu fou. Je croyais que tout

avait explosé. »

Autant que la tempête ou la foudre, l'isolement en

cas de maladie peut tourner à la catastrophe, surtout en cas de mauvais

temps. « Au phare de la Jument, dit Louis Noret, j'ai un copain qui a eu

une crise d'appendicite. Le docteur (à la radio) m'a dit de mettre de la

glace sur le ventre du malade, mais comme on n'avait plus de viande en

réserve, on avait stoppé le réfrigérateur. Dans le phare, il y avait une

bonne pharmacie et même un bistouri. Car si la vedette n'avait pas pu

emmener le malade, c'est moi qui aurais dû l'opérer. Un médecin m'aurait

guidé par radio. Heureusement, la vedette a pu venir, avec un médecin à

bord. Mais la mer était trop mauvaise, il n'a pas pu monter. On a quand

même pu descendre le collègue et l'emmener à l'hôpital... »

Sur

un câble, dans la tempête...

Ces événements sont cependant exceptionnels. Mais

la relève est un moment dangereux que les gardiens affrontent quatre

fois par mois : les courants et le clapot rendent souvent l'accostage

impossible, les hommes sont obligés de s'asseoir sur un siège, le bouchon,

coulissant sur un câble lui-même fixé d'une part à la

plate-forme du phare, d'autre part au pont de la vedette.

Si tout se passe généralement bien pour

les « montants »excepté un bain glacé de temps à autre l'exercice est nettement plus périlleux pour les « descendants

». Les arrivées brutales sur le pont sont fréquentes, avec leur

lot de foulures, d'entorses et même de fractures.

L'exercice est si impressionnant pour les débutants que l'on dut

un jour descendre, ligoté dans un sac, un jeune stagiaire qui

déclarait préférer mourir sur le phare que se risquer sur le «

bouchon » !

Finalement, de tous les adversaires des gardiens, le plus

redoutable est sans doute l'ennui. Car le travail, qui se résume

à deux quarts de six heures, l'un diurne, l'autre nocturne,

consiste en fait à surveiller des instruments automatiques,

entretenir le phare, à assurer les contacts radio avec la terre,

et à communiquer des informations météorologiques. Ce qui ménage

beaucoup, beaucoup trop d'heures d'oisiveté forcée, que même la

télévision ne saurait combler.

C'est pourquoi les gardiens s'inventent mille et une

occupations : la cuisine, d'abord, qui est pour certains

d'entre-eux une véritable obsession : on passe des heures à

mitonner des petits plats, à inventer des recettes, et l'on

guette les réactions du collègue avec des angoisses de cordon

bleu.

La pêche, ensuite, par atavisme bien-sûr, mais aussi par sens

bien compris de l'économie : ces hommes aux traitements modestes

y trouvent une source gratuite et inépuisable de nourriture

fraîche, de plus bien meilleure pour la santé que les conserves

qu'ils apportent avec eux à chaque relève.

Enfin, le bricolage : du bateau en bouteille traditionnel à la

petite menuiserie, en passant par la marquetterie, la

fabrication d'espadrilles... et même la réparation des vélos,

les gardiens sont en général une providence pour leur famille et

leurs voisins. Beaucoup d'entre-eux trouvent d'ailleurs là un

complément non négligeable à leurs revenus...

Mais que ces activités dérisoires ne nous trompent pas : les

gardiens de phares ne sont pas des figurants à l'utilité

douteuse. Ces solitaires, cloîtrés dans leurs monastères de la

mer, remplissent un rôle essentiel. Sans eux, aucune navigation

ne serait possible. Et si les touristes estivaux l'ignorent

parfois, les marins, eux, le savent bien, et leur vouent un

infini respect (3).

RENÉ GAST

3.: L'auteur de ces lignes vient de

publier, en collaboration avec Jean-Paul Dumontier, un livre

intitulé Des phares et des hommes (Editions Maritimes et

d'outre-mer).

|

|

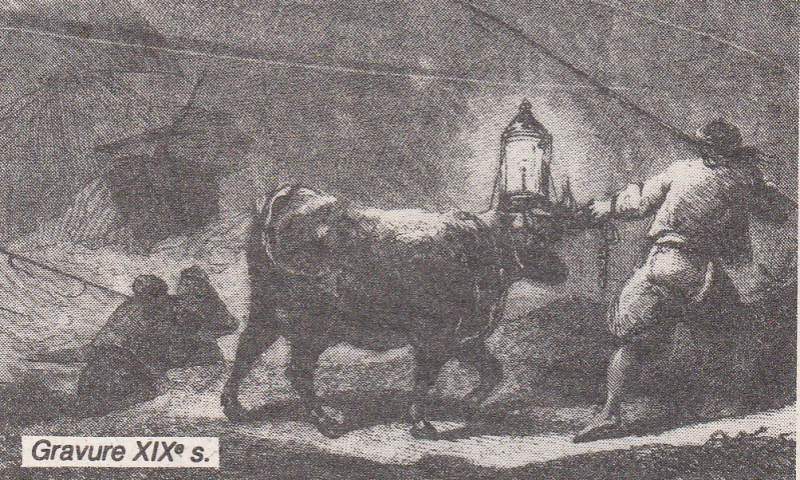

LES NAUFRAGEURS |

|

Les naufrageurs ont, par un. injuste

paradoxe, toujours plus alimenté la légende de la mer que les

gardiens de phare. Ils sont d'ailleurs aussi anciens qu'eux, et

s'ils ont aujourd'hui disparu, du moins sur nos côtes car il

en existe encore dans certaines régions du monde, ils ont été

dans le passé les fauteurs d'innombrables catastrophes.

Au XIXe siècle encore certaines régions de Bretagne, comme la

côte de Pagans, Ouessant ou Sein comptaient nombre de

naufrageurs fort actifs. Le service des Phares et Balises eut

d'ailleurs à plusieurs reprises maille à partir avec des îliens

qui craignaient qu'un phare ne les prive d'une excellente source

de revenus.

Cette pratique était si habituelle au Moyen Age qu'elle donna

lieu à une abondante législation, et de nombreux seigneurs

tentèrent de réglementer ce sinistre artisanat, non pour le

faire disparaître, mais bien plus tôt pour s'en attribuer le

fruit. Le « droit de bris » qui pendant des siècles conféra au

roi ou à un vassal mandaté le privilège de prendre possession

des épaves échouées sur son territoire, est hérité du temps où

les peuples côtiers exerçaient le naufrage en toute bonne

conscience.

La technique était simple : un brasier allumé sur une falaise ou

un promontoire, un fanal attaché au cou d'une vache ou d'un âne

dont le balancement imitait celui des feux d'un bateau,

attiraient les capitaines des navires égarés dans la tempête. Il

ne restait plus qu'à achever les survivants et à piller

l'épave... |

|

1.: Voir

Historia : Quand le phare d'Armen triomphait de la mer, par Louis Le

Cunff, n° 118 ; Le phare allait-il s'écrouler ? par Louis le Cunff, n°

128 ; Terreur sur les phares de Sein, par Louis Le Cunff, n° 272 ; Le

phare d'Alexandrie (les Sept Merveilles du Monde), par G. Buscher, n°

301.

2. : Les Phares par Léon Renard, (Hachette, 1867).

|